Expdte. G-2332/2003 Indagaciones preliminares. Homicidio en la persona de Pavía Huéscar, Ginés. Autora Céspedes Cantano, Dulcidia, esposa de la víctima.

Informe de los Agentes de la Policía Municipal C691 y H654 de patrulla en el coche Z-32.

Personados los agentes C691 y H654 en el domicilio conyugal de los citados, tras haber recibido llamada telefónica del vecino de planta de los mismos Ávarez Matute, Cosme, alertado por unas voces primero de pelea y luego de duelo en el piso frontero al suyo. Este vecino nos informa de que aproximadamente a las once de la noche, encontrándose dormido, es despertado por ruido de gritos procedentes de la casa de los vecinos, entre estos gritos dice destaca la voz de Dulcidia C.C. quien profiere amenazas a su marido de diversa híndole clase, entre ellas distingue las siguientes: «Hijoputa te voy a arrancar los huevos», «Cabrón esta me la vas a pagar, os mato a ti y a esa pelángana» (desconociendo los agentes y el vecino el significado de «pelángana», reflejamos aquí la palabra tal como parece sonar por si fuera de relevancia para el esclarecimiento de los hechos), «Te voy a meter las putas mandarinas por el culo y a esa por el coño», «A esa traidora le voy a sacar los ojos y a ti, a ti te mato primero» «Cabrón», «Hijo de siete leches», etc, y otras de la misma híndole clase. Que del mismo modo, dice el vecino Cosme A.M. oía replicar a la víctima con voz ahogada y apenas ahudible «No es lo que tu te piensas Dulci», «Te juro que no ha pasado nada», y que después oyó un golpe violento, como cuando se rompe un cántaro, pero más fuerte, y un silencio, y que después la vecina Dulcidia C.C. se puso a llorar y a gritar «Hay Dios mío que lo he matado», a continuación y siguiendo llorando «Haora voy a por tí perra, haora voy y te rajo como a éste» y que entonces, asustado, llamó al 092 dando parte.

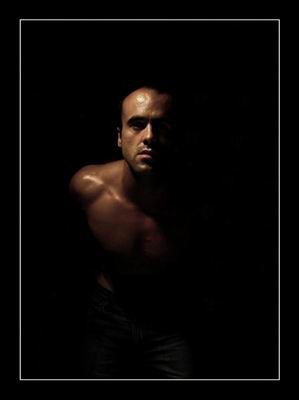

Llamámos a la puerta de los actores, 3º Dcha, de donde se puede oír un sollozo entrecortado, identificándonos como Agentes de Policía, y nos abre la propia Dulcidia C.C. en bata y llorando, al tiempo que nos presenta las manos y nos pide que la llevemos presa diciéndonos que ha matado a su marido, y que la sujetemos o va ha matar también a una mujer a la que denomina «esa guarra», y que posteriormente identificaremos como Engracia Cespedes Pujalte, prima de la autora. La requerimos para que nos muestre el paradero de su marido y nos conduce al dormitorio conyugal donde hayamos a la víctima, este está tendido en el suelo al pie de la cama, en posición de «decúbito prono», con la rodilla izquierda doblada y el pie izquierdo sobre la cama, comprobamos que efectivamente parece muerto y llamamos al Sr. Juez y al Grupo de Homicidios, sin más tocar ni alterar el escenario del crímen.